Non è certo una novità che la storia di Siena fu legata per secoli a quella dell’Isola di Malta, o almeno a partire dal XVI secolo quando vi si stabilì definitivamente l’Ordine di S. Giovanni Gerosolomitano.

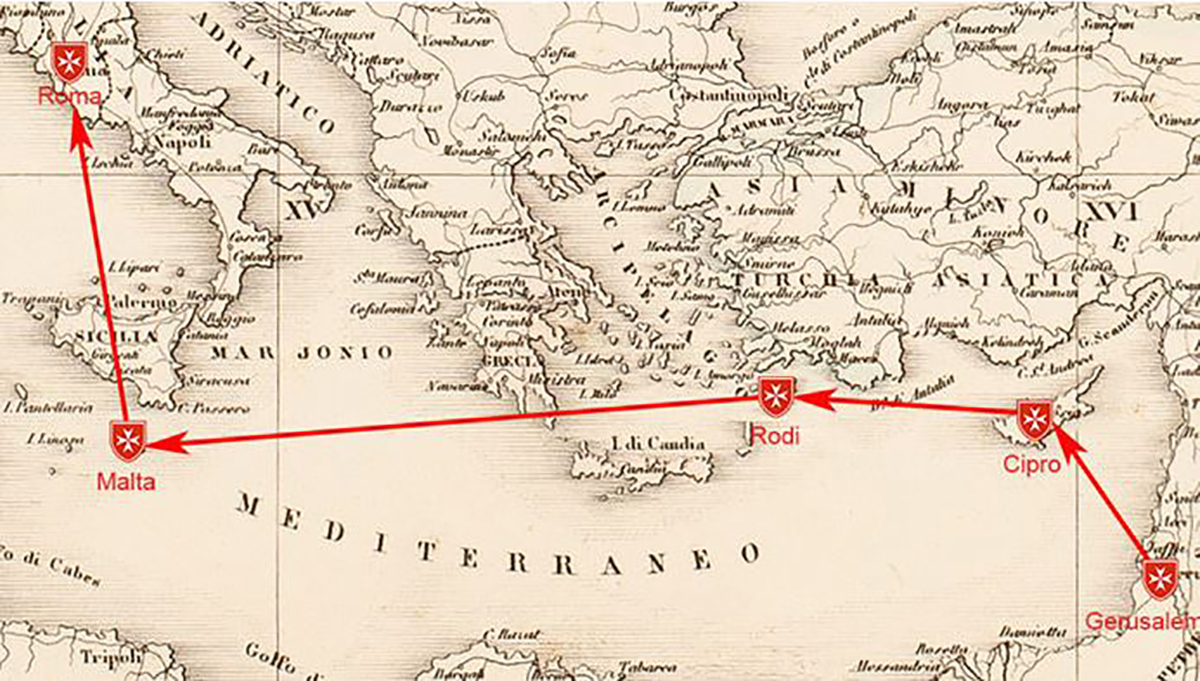

Con la perdita di quasi tutti i luoghi conquistati nella prima Crociata del 1099, gli ordini cavallereschi si erano rifugiati prima a Cipro (1291), poi a Rodi (1310) e infine a Malta (1530), dove avevano costruito la loro roccaforte

La storia poco conosciuta dei cavalieri ospedalieri senesi non deve trarci in inganno o farci pensare che il numero dei nostri concittadini coinvolti nella liberazione della Terrasanta e, di fatto appartenenti ai vari ordini monastico militari (non solo questo), fosse esigua.

Alla luce delle mie (ormai decennali ricerche), che partono dalla nascita dell’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme e arrivano fino alla perdita di Malta ad opera di Napoleone Bonaparte nel 1798, posso affermare con cognizione di causa che Siena ebbe oltre un migliaio di suoi concittadini tra le file degli Ospitalieri. Naturalmente il numero cresce molto di più se si contano anche i senesi confluiti in altri ordini (in modo minore) come quello del Tempio, o di San Giacomo, o in modo più massiccio in quello di Santo Stefano che però nacque nella seconda metà del secolo XVI dopo che Siena aveva ormai perduto il suo Stato.

Ogni famiglia importante della nostra città fornì all’ordine gerosolomitano per generazioni e generazioni, per secoli e secoli, giovani cavalieri (che erano quasi sempre maschi secondogeniti) i quali volevano cimentarsi in campo militare e lì fare carriera o comunque onorare la propria fede e il loro casato.

Tanto per citare alcune di quelle, i cui membri militarono come cavalieri rossocrociati in gran numero, vi furono sicuramente i Saracini, i Piccolomini, i Bandinelli, i Palmieri, i Sansedoni, i Garghi, i Donati, i Petroni, i Lambardi, i Bulgarini, gli Accarigi, i Marsili, i Borghesi, i Chigi, i Del Taja, gli Zondadari.

Fu proprio uno Zondadari di Siena (Marc’Antonio, fratello dell’allora arcivescovo di Siena), che nel 1720 fu addirittura eletto alla carica maggiore dell’Ordine di Malta (anno 1720): quella di Gran Maestro.

Ma un aspetto meno conosciuto è che questi cavalieri, provenienti da Siena e poi in giro per il mediterraneo, mantenevano stretti legami con la loro città e le loro famiglie d’origine e, inevitabilmente, ogni tanto ritornavano nella loro terra. Essi avevano avuto la fortuna di nascere in famiglie agiate e quindi avevano avuto una buona istruzione. Tutti sapevano leggere, scrivere e “tenere di conto”, molti facevano buone letture e scambiavano i loro saperi e le loro conoscenze. E così anche Malta, dove molti senesi risiedevano per brevi e lunghi periodi, divenne una fucina per lo scambio di nozioni in tutti campi, anche quelli legati alle innovazioni nel mondo agricolo, nonché agli scambi delle più svariate merci.

Un caso emblematico è quello dei Sansedoni che, a partire dagli avi Pietro di Pepo (metà 1300), Niccolò e Pepo (nel 1400), furono da sempre legati all’Ordine di Malta.

La documentazione che prenderemo a riferimento però comincia con Rutilio Sansedoni che era già in Malta nel 1668 e fece una grande carriera militare e quella dei suoi nipoti Orazio e Giulio Giotto che si fecero a sua volta cavalieri e furono a Malta agli inizi del 1700.

Dai loro carteggi emergono fittissimi scambi tra Siena e Malta e viceversa, che ci servono per capire come il commercio fosse attivissimo, grazie anche al porto di Livorno che fungeva da riferimento.

Nei primi anni del Settecento i Sansedoni erano addirittura i responsabili del “Giardino della Serria” nell’isola e mandavano a Siena (indirizzandoli alla loro tenuta de La Selva a Ville di Corsano) un po' di tutto: cipolle di fiori, seme di insalate, cavoli fiori e broccoli, miele e vino. Nel 1915 Orazio Sansedoni inviava da Malta una coppia di montoni di Barberia perché migliorassero la razza senese ed anche della buona cioccolata e del caffè. Notizie anche di invio di arance siciliane, ma anche pesche locali e una damigiana di riso di Levante.

Notizie particolari quelle del 1736, anno nel quale i Sansedoni inviarono dalla Sicilia a Siena una “mantechiglia di fiori d’arancio, lo zucaro di Portogallo e il tabacco grosso fatto fare con tutta la diligenza senza gomma e di punte di foglie”.

Da Siena gli stessi scrivevano richiedendo gli fossero inviate piante di “cedrati perché l’innesti che si facevano nell’Isola non riuscivano”, ma anche piante di pero, piante di asparagi, ma soprattutto formaggio senese, usato anche per far doni (presenti) e molto gradito persino al gran Maestro: “mi manderete una mezza dozzina di forme del migliore Cascio di Greta”.

Nel 1725 dalla tenuta de La Selva si inviava una cassa di vino e cacio marzolino.

Nel 1743 si inviarono a Malta funghi secchi di maremma, prugnoli e panpepato, quest’ultimo richiesto sovente dai Sansedoni per sé e per gli amici cavalieri. Nella lettera, a riguardo del panpepato, si dice espressamente: “desidero che siano di quelli più usuali che più mi piacciono di quelli fini, che hanno sopra i fiori di marzapane”.