Trequanda – L’antichissima Abbadia di Sicille fu un monastero di origine benedettina del quale ci sono giunti pochi e sparuti documenti storici.

La sua chiesa era dedicata a Santa Maria ed è possibile ritrovarla indicata anche con i toponimi di: Cicillis, Cecille, Cicille, Cicella e Secille.

Questa abbazia esisteva già nella seconda metà del XII secolo ed il primo documento che la menziona risale al 1173. Esso faceva parte di quella serie di carte della diocesi aretina che raccontarono la secolare contesa tra il Vescovo di Siena e quello di Arezzo in proposito di alcune pievi e chiese di confine.

Fu un monastero abbastanza importante, tanto che fu oggetto pochi anni dopo di un Privilegium di Papa Alessandro III (1151-1181) nel novembre del 1180 e dal quale si evince che ad essa appartenevano anche alcune chiese circostanti “ecclesia Sancti Petri in Petrojo, ecclesia Santi Andreae, ecclesia Sante Agatae, ecclesia S. Petri in Ciclano”, ma anche beni “in Villa de Cicille, in Villa de Ciclano, in Eceleto, in Agello, Petrojo, in Camprena, in Vajano e in Tiliano”.

Alcuni eruditi hanno azzardato l’ipotesi che, pochi anni dopo questo documento, l’abbazia passasse alla congregazione Vallombrosana (Repetti), altri che fosse sottoposta ai camaldolesi (Mittarelli, Costadoni, Gigli), ma senza produrre alcuna prova concreta.

Certo è invece che nel 1443 entrò a far parte della congregazione olivetana, anch’essa costola della regola di San Benedetto.

Per la precisione essa fu riunita al monastero senese che gli olivetani possedevano nella città di Siena, fuori Porta Tufi, poi scomparso per far posto all’attuale Cimitero Monumentale di Misericordia e fu disposta da Papa Eugenio IV in visita a Siena in quello stesso anno.

La presenza olivetana si protrasse fino all’Ottocento ed nella facciata della chiesa (sopra al piccolo rosone) è ancora presente lo stemma della congregazione.

C’è tuttavia un lasso di tempo (di due secoli circa) nel quale la storia del monastero presenta molte lacune e nasconde una parte più misteriosa.

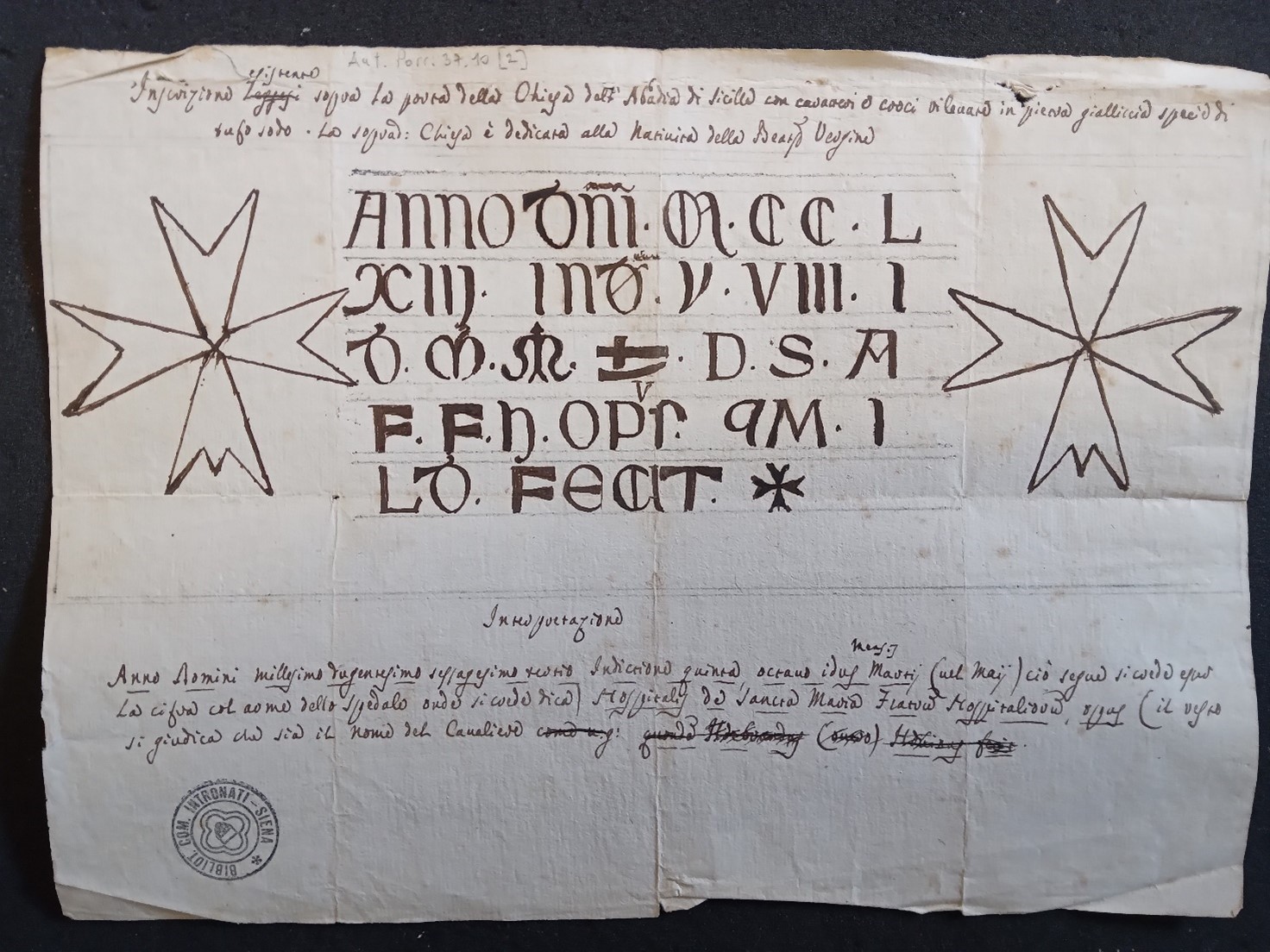

L’antica chiesa di Santa Maria di Sicille, infatti reca sull’architrave della porta di ingresso un’iscrizione datata 1263 affiancata sia a destra che a sinistra da due croci simili a quelle che oggi chiamiamo comunemente croci di Malta.

Oggi tale scritta appare compromessa in alcune parti, ma lo era certamente meno quando provarono a tradurla due appassionati studiosi del Settecento.

Uno di questi fu il Dottor Antonio Paolozzi da Sinalonga (Sinalunga) che nel 1764 ne mandò copia a Giovanni Lami che a sua volta la pubblicò lo stesso anno sul suo periodico “Novelle Letterarie pubblicate in Firenze”, ma la trascrizione era abbastanza imperfetta in quanto il Paolozzi non era un buon conoscitore della materia.

La pubblicazione aprì però un pubblico dibattito al quale parteciparono diversi studiosi, tra i quali anche l’erudito senese Giovanni Antonio Pecci. Nemmeno lui seppe dare un’interpretazione delle croci, ma solo una parziale traduzione dell’iscrizione.

Un altro anonimo studioso, probabilmente incuriosito dal dibattito generato dopo la pubblicazione nella rivista, mandò a Sicille il nipote (un certo Lanesi), per avere una trascrizione più precisa e dettagliata e questi gli inviò un disegno assai fedele all’originale. Quest’ultimo coinvolse nella sua ricerca anche un celebre erudito napoletano (il Canonico Marzocchi). Sia il Pecci che il Marzocchi concordavano sulla prima parte dell’iscrizione ma non sapevano spiegare a quale ordine monastico o monastico-militare appartenessero le due croci.

ANNO DNI M.CC.L

XIII IND. V.VIII.I

D.M.M. + D.S.A

F.F.H. OPUS QM. I

FECIT

Riporto adesso la traduzione del Marzocchi, simile a quella del Pecci :

“Anno Domini 1263, Indizione quinta, octava Idus martj o maij (marzo o maggio). Ciò che segue si crede essere la cifra col nome dello Spedale. Segue un probabile nome dello spedale onde si crede dica Hospitalari de Sancta Maria Fratum Hospitalarium Opus. Il resto si giudica che sia il nome del cavaliere, forse Ildebrandino”.

Sulla prima parte dell’epigrafe tutti concordano che essa indichi l’anno di costruzione o ricostruzione della chiesa e cioè il 1263. A seguire, con le lettere “IND. V. VIII” l’indizione Quinta Ottava. Di dubbia interpretazione la parte centrale “ID.M.M (segno) D.S.M.”.

Secondo me “D.S.M” potrebbe essere “Domus Sanctae Mariae” e cioè riferimento alla titolazione della chiesa mentre credo che la parte finale, e cioè “F. F. H. OPVS”, potrebbe essere tradotta come “FECIT FIERI HOC OPUS” e cioè “FECE FARE QUEST’OPERA”. Questa parte è del tutto simile (e quasi contemporanea) all’iscrizione che è nella vicina Pieve di S. Stefano a Cennano datata 1285: “A.D. MCCLXXXV TEMPORE ENRICI PLEBANI VITALIS FECIT FIERI HOC OPUS”.

Seguono poi le lettere “QM ILD. FECIT” che indicano che tale opera fu antecedentemente costruita dal già defunto (Quondam) ILD. (Ildebrando o Ildebrandino).

In sostanza, secondo la mia deduzione, questa chiesa dedicata a Santa Maria fu ricostruita nel 1263 da ID.M.M (?) sulle rovine di quella precedentemente eretta da tale Ildebrando o Ildebrandino, oppure costruita con il denaro proveniente dal suo lascito testamentario. Se “ILD.” indicasse effettivamente l’abbreviazione di Ildibrandino non sarebbe difficile credere che si tratti proprio di Ildibrandino Cacciaconti, morto pochi anni prima (circa l’anno 1254).

Per quanto riguarda le due croci a lato è assai difficile ricondurle ad un preciso ordine monastico militare, nonostante l’attuale tendenza (ormai diventata una moda) vada sempre nella direzione di quello templare (senza produrre nessun documento).

La loro tipologia, tuttavia è molto simile a quella utilizzata oltre che dall’Ordine del Tempio, anche dall’Ordine Teutonico e da quello degli Ospedalieri di San Giovanni, tutti e tre peraltro presenti nella zona intorno a Sicille.

La soluzione sarebbe assai facile se queste croci avessero mantenuto intatto il colore originale: nero per i cavalieri teutonici, bianco per quelli di San Giovanni e rosso per i templari, ma non siamo stati abbastanza fortunati.

Non ci aiutano a risolvere l’enigma nemmeno i pochissimi documenti del periodo precedente al passaggio di Sicille agli olivetani (uno è del 1319 ed uno del 1325) dal quale si evince però che i monaci del “Monasteri de Cicillis O.S.B.” avevano una qualche giurisdizione sulla chiesa di S. Pietro a Petroio e che ancora appartenevano all’Ordine di S. Benedetto (O.S.B. è scritto abbreviato nel documento del 1325).

Nelle decime della diocesi aretina (le prime delle quali siamo a conoscenza risalgono al 1274-1275), non ci sono menzioni sulla chiesa di Sicille, mentre compare il “Monasterium de Cecelle” che pagava in quel biennio Libre XII, Soldi XVIII e Denari X. Stessa cosa nel biennio 1278-1279, dove viene definito “Monasterium S. Marie de Cicellis” e compare sottoposto alla “Plebes S. Valentini de Monte Follonico”.

Questi dati ci confermano che, anche nel periodo immediatamente successivo al rifacimento della chiesa, il monastero era in salute ed attivo, quindi non abbandonato né esente dai pagamenti.

Passato agli olivetani nel 1443, il monastero di Sicille nel 1462 entrò a far parte della nuova diocesi di Pienza, voluta da Pio II e costituita da una serie di chiese ed abbazie sottratte in parte alla diocesi di Arezzo e in parte a quella di Chiusi.

Era ancora degli olivetani durante la cosiddetta guerra di Siena (1553-1555) quando fu semidistrutta e saccheggiata assieme alla vicina abbazia olivetana di S. Anna in Camprena (Pienza) dalle truppe ispanico-fiorentine.

Nell’Archivio del Monastero di Monte Oliveto Maggiore esistono ancora dei documenti dettagliati riguardo ai poderi che facevano capo a Santa Maria di Sicille (dalla seconda metà del Quattrocento fino al 1659).

Nel 1808 tutti i beni olivetani, così come quasi tutti quelli appartenenti alle congregazioni religiose, furono sequestrati dal governo napoleonico. Nel 1810 la chiesa di Sicille, spogliata dei suoi beni, divenne suffraganea della Pieve di Castelmuzio.

Con il ripristino del governo granducale Santa Maria a Sicille entrò a far parte di un gruppo di chiese “di Regio Patronato del Granducato di Toscana” e cessò definitivamente il suo legame con gli olivetani.

Per un approfondimento più completo rimando al mio saggio dal titolo “I segreti di Abbadia Sicille” pubblicato sulla rivista «Torrita, Storia, Arte, Paesaggio», Edita da Circolo Culturale Fra Jacopo da Torrita nel maggio 2022, pp. 19-28.